根据“海因里希法则”,安全事故发生绝非偶然,往往是隐患导致的。降低隐患概率,减少事故发生,安全检查是重要手段。通过早期干预,将风险化解于萌芽阶段,实现低成本的有效预防与管控。近年来,学校坚持问题导向,不断创新实验室安全检查形式,优化检查内容,强化全流程、全要素闭环管理,将检查由“被动应对”转为“主动预防”,以查促改、以查促进,不断巩固实验室安全向好态势。

提升安全检查针对性,分类解决突出安全隐患问题

为有效衔接实验室安全分级分类管理,针对以往安全检查面广但针对性不强的问题,实验室与设备管理处制定《2024-2025学年校级实验室安全专项检查工作方案》,以专项检查替代以往的全面检查,围绕化学品、消防、特种设备、水电、安全管理制度、工作台账资料等检查内容,明确每月检查的主题和重点。通过校院面对面总结探讨,做好安全检查“后半篇文章”,积极查找工作不足和管理漏洞,分类健全危险源防控的长效管理机制,切实做到开展一次检查,就切实消除和解决一个方面的突出隐患问题。

探索校企安全协作模式,强化校级常态化检查力度

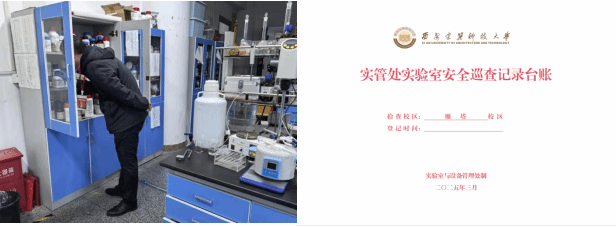

为切实加强安全管理的专业性和规范化,实验室与设备管理处积极引入安备思等第三方社会力量联合开展实验室安全监测、业务咨询、宣传培训、应急演练等管理工作,在实验室危险源辨识、定级分类、隐患排查治理等方面发挥重要作用。同时,建立健全常态化校级安全检查管理机制,不断丰富安全检查形式。一是实管处制定《实验室安全巡查记录台账》,开展高频次的安全巡查,由原有的月查提升为日查(雁塔校区每周五次,草堂校区每周三次)。二是采取专项检查与飞行检查相配合、联合检查和“四不两直”检查相结合的方式。联合专项检查明确检查时间、内容及范围,突出校院两级、多部门的协同联动。实施“四不两直”检查(不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同,直插现场、直面问题),全面掌握实验室一手安全实况。

拓宽安全检查专职队伍,构建立体化安全检查体系

环境与市政工程学院重点实验室构建“巡检-联检-专项整治”三层次实验室安全检查体系。重点实验室工作人员组织每周一次实验室安全巡检,常态化排查实验室安全隐患。重点实验室副主任牵头联合院办、学工办等部门组织每月一次联检。学院分管副院长牵头定期组织“实验室安全与环境卫生专项整治行动”。精细化落实三层次检查体系,形成实验室安全检查的长效机制。对存在问题的实验室进行通报并限期整改,采取“即查即改”与“全院通报”相结合的模式,形成透明化的安全监督机制,消除风险盲区,实验室安全与环境显著提升。

化学与化工学院化学化工实验中心建立“院-系-生”三级联检机制,构建“培训全覆盖、监管无死角”的安全防控体系。院级教师组实行“每周一查”制度,实验中心工作人员开展每周常态化巡查与不定期抽查,创新开展“研究生党员组”互相监督检查制度。重点聚焦危化品管理、消防设施、卫生及台账等关键环节。通过“日查周报”的常态化机制,形成“发现问题-督促整改-跟踪落实”的完整链条,确保安全隐患动态清零,为师生营造出安心有序的科研环境。

建立落实安全员制度,压紧夯实安全检查责任

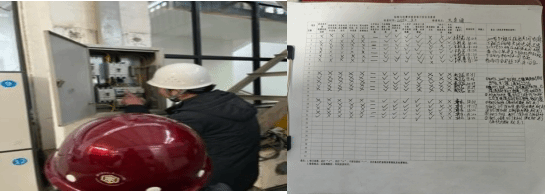

土木工程学院结构与抗震实验室通过对实验室安全事故隐患和风险进行研究讨论,分类别按专项制定实验室日常检查工作清单和每日自查表格,责任到人、谁签字谁负责。定期对检查情况进行抽查,避免流于形式。实验室设置安全员岗位,通过日常巡查和监控视频抽查等形式,发现违规事件及时通报、迅速处理;夯实课题组老师、试验负责人、测试员、吊装员安全责任,做到“事事有人管”。同时委托专业公司,按照设备类型,对设备和电气进行定期检查,就实验室吊车、钢丝绳、加载设备、安全帽、安全绳、电箱、电缆等存在的隐患及时整改,严格做到有问题不过夜、有问题不拖延。

安全检查不只是安全管理的最后防线,而应成为构建安全文化的重要基石。通过检查来规范实验行为和强化安全意识,倒逼实验操作人员遵守安全规程,降低人为失误率。通过检查暴露制度漏洞,持续动态优化管理流程,传递“安全优先”价值观,鼓励全员参与隐患报告,形成“人人都是安全员”的文化氛围。

在学校全面冲刺“双一流”建设的关键时期,学校始终以实验室安全工作永远在路上的清醒意识,牢牢把握实验室安全发展主动权的使命担当,以“时时放心不下”的责任感,总结先进经验,探索创新方法,下一步加大“技防”建设,通过物联网、AI技术赋能安全提升检查精度,为学校“双一流”建设和高质量发展保驾护航。